Андрей Рощектаев «Великие церкви малых городов: Свияжск»

Панорама города-острова Свияжск

Панорама со Скорбященским собором

Пейзаж с Успенским собором

Сергиевская церковь

Успенский собор

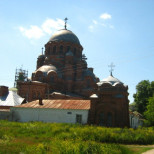

Скорбященский собор

Панорама со Скорбященским собором

Пейзаж с Успенским собором

Сергиевская церковь

Успенский собор

Скорбященский собор

Андрей Владимирович Рощектаев

в 1998 г. окончил истфак Казанского Государственного Университета, кандидат искусствоведческих наук, член Союза российских писателей с 2000 года, церковный историк, экскурсовод.

Произведение размещено автором на сайте samlib.ru.

© Рощектаев Андрей Владимирович (jediknight2@rambler.ru)

Выше представлены фотографии Свияжска из альбома Андрея Рощектаева «Храмы и монастыри Казанской епархии».

в 1998 г. окончил истфак Казанского Государственного Университета, кандидат искусствоведческих наук, член Союза российских писателей с 2000 года, церковный историк, экскурсовод.

Произведение размещено автором на сайте samlib.ru.

© Рощектаев Андрей Владимирович (jediknight2@rambler.ru)

Выше представлены фотографии Свияжска из альбома Андрея Рощектаева «Храмы и монастыри Казанской епархии».

Да, Свияжск стал для меня волшебным ключом ко всем малым древним городам. Через него пришла любовь к этому ни с чем не сравнимому покою, хранящему тайны времён иных… а за временами — тайну Вечности, в которой времён уже нет. Прикоснулась к сердцу и отпечаталась в нём тайна бесчисленных церковных крестов, у каждого из которых первообраз Один — Голгофский. К нему всё мироздание привязано — даже «солнце» и «месец», как подписано на одной из свияжских икон, где светила небесные замерли от страха и недоумения, созерцая Распятие.

Свияжск — град XVI века, — стал островом только после постройки водохранилища в веке ХХ. Но так он таинствен, так непохож на всё окружающее, что кажется, будто островом был всегда… чуть ли не раньше, чем появилась Волга — если бы такое было возможно. Вид у него — как у сказочного кита, выплывающего изморя-океана с «теремами и домами и высокими церквами» на спине. Живой остров! Будто дышит… Будто может, если захочет, опуститься или ещё больше подняться.

Церквей здесь сохранилось шесть: пять монастырских и одна приходская. Ещё от нескольких, разрушенных в советское время, остались средь густой травы зубья камней и белесые курганы. Самих стен крепости 1551 года, срубленной в лесах под Угличем и сплавленной в разобранном виде, плотами, вниз по Волге на полторы тысячи вёрст… стен этих, конечно, уже нет и в помине. О твердыне времён Ивана Грозного напоминают лишь крутые, как топором обрубленные склоны Круглой горы, ставшей островом. Две с половиной версты составлял периметр великой деревянной крепости — такова и окружность нынешнего острова. Вскарабкавшись на склон и встав на его гребне, совсем нетрудно представить себя дозорным русского форпоста, зорко оглядывающим дорогу на ещё не покорённую, не взятую, грозную Казань.

Осталась лишь деревянная Троицкая церковь — ровесница давно исчезнувших стен. Она — совсем маленькая. Тополь, под которым она стоит, вымахал намного выше её. Зелёный купол почти спрятался в зелёной листве. Пристроенные позжекрылечки-веранды сделали церковь похожей на дачный домик. Но… мысленно очищаешь её от всего этого, как пасхальное яичко от скорлупы, и вот — древность из древностей, первая церковь Среднего Поволжья, «мать всех храмов» земли Казанской. Известна даже дата её освящения — 16 мая 1551 г., канун дня Св. Троицы.

Когда то, за два века до неё, такую же церковь собственноручно сложил преп. Сергий Радонежский — не здесь, конечно, не на свияжской Круглой горе, а на Маковце под Радонежем. Здесь в земной жизни он никогда не был. А вот в видениях не раз являлся местным жителям перед самым основанием крепости.

Жители окрестных лесов,язычники-марийцы , не раз слышали на этом месте необыкновенное пение, звон невидимых колоколов и видели сияющего старца, обходившего гору с кадилом в руках или окроплявшего местность святой водой. Стрелы, пущенные в него, возвращались обратно. Позже, когда пришли русские войска, местные старейшины «опознали» старца по иконе преп. Сергия, взятой в поход из Троице-Сергиевой лавры. Рассказали и о прочих чудесах. Так Свияжск практически одновременно с основанием крепости стал считаться в народе святым местом.

Он всегда воспринимался среди населения как город двух великих святых: преподобного Сергия и святителя Германа. «Остров Сергия и Германа» — неофициально называют его иногда даже сейчас, по аналогии с Валаамом.

Преп. Сергию посвящена соседняя с Троицкой церковь — каменная, 1604 года. Внутри в ней, справа от входа, сохранилась древняя фреска: Пресвятая Троица — увеличенная копия со знаменитой рублёвской иконы, — а по бокам предстоят созерцатели Её тайны: Сергий Радонежский и Александр Свирский. В самой церкви пребывает мощами свт. Герман Казанский († 1568). Основатель Свияжского Успенского монастыря, сподвижник и преемник св. Гурия на казанской кафедре. Он же впоследствии — мужественный защитник митрополита Филиппа, священномученик, одна из жертв опричного террора(1). Мощи его, осквернённые и вывезенные в советское время в Казань, вернулись в Свияжск в 2000 г. (та их часть, которую удалось спасти). Раньше они почивали в раке в построенном ещё при его жизни Успенском храме, сейчас — в Сергиевском.

Успенский собор… Он — в соседнем монастыре, в нескольких стах метрах отсюда. Думаешь о нём — и ужекакой-то трепет охватывает.

Он — самое сердце Свияжска, магнит, который притягивает за сотни километров. Он своим существованием наполняет здесь смыслом всё. Он хранит в своих недрах фрески XVI века, фрески «не от мира сего», свидетельство о Царстве.

Доводилось мне водить в Свияжск экскурсии с детьми — и одну такую поездку я сейчас вспоминаю… Хотя, может, и не одну — просто из многих в памятисоставилась-совместилась одна.

* * *

Старые, белённые сверху камни, похожие страшной неровностью своих углов на обгрызенные детьми кубики сахара, непонятно как — чудокакое-то ! — сложились не просто в стены, а ещё с каким-то узором арочных ниш, языкастых кокошников над ними, белых змеек наличников — всего этого кружева теней на рельефной поверхности. Страшно древний собор — и в то же время молодой какой-то … сладкий, что ли: ну, как мелок — про который ребята тоже говорят «сладкий», грызя его. Большой-большой кусок мела, сам собой выросший среди выцветшей травяной зелени под солнцем: одновременно и куда древнее этой травы, и куда моложе… Словно — остаток моря, которое здесь когда-то было. Или — грифель, рисующий остриём своего купола что-то на огромной и пустой голубой доске неба.

Куполмассивно-тёмный , весь как монолит: словно специально в контраст с сияющим понизу меловым светом. Со стенами, впитавшими солнце. Тяжёлый по виду — как чугунный, — хоть и весь вытянутый в небо барочным кувшином, волшебной лампой Аладдина. Кажется — от такой своей «тяжести» купол даже чуть наклонился с барабана?.. Или это просто наклон грифеля, чтоб удобней чертить письмена на небе? 12 белых кокошников сторожат его внизу неровным хороводом, чтоб подхватить, если вдруг упадёт-кувырнётся . Крестики и восьмиугольники над ними — словно тоже какие-то руны, уже нарисованные на листе неба.

И веськуда-то едет, летит, плывёт этот тяжёлый собор, как корабль — от пристроенной низкой трапезной с запада и округлого, как нос, алтаря на востоке. От неуловимого движения облачков над ним. На восток, конечно, плывёт, как и все храмы. С другой стороны провожает его в путь, как маяк у выхода из порта — высоченная колокольня, стоящая отдельно и горделиво. А на восток тянется зелёный пустырь до самой внешней стены монастыря. И носятся стрижи, как чайки… Будто мы ещё куда-то дальше поплывём на нём. Должны поплыть.

— А… как он называется?

— Успенский.

— А почему так называется?

— Успение — это смерть. Точнее, смерть, которой нет. Успение Божьей Матери — очень большой церковный праздник: «Богородичная Пасха» — его ещё называют в народе. Когда Богородица умерла, Её Сын — Иисус Христос — вознёс Её на Небо к Своему престолу. С тех пор Она и стала — Царица Небесная, вы, наверно, слышали, что Её так называют. Пасха — это победа над смертью, и Успение тоже — победа над смертью. Жизнь вечная.

— Где, на небе — вечная жизнь?

— Да, на небе… и небо там нарисовано внутри, на всех стенах. И сам сюжет Успения Богородицы, и много чего ещё. Нигде больше такого не увидите! Фресок шестнадцатого века — их ведьвсего-то несколько на всю Россию… но зде-есь !.. самые-самые полные, самые сохранные, что ли… но даже не в этом дело!

— А в чём?..

И очутились мы внутри, и фрески — над нами. Ребята невольно задрали головы — как и берёзки, и жёлтенькиецветы-фейерверки в вазах тоже задирали головы посмотреть на своды. А воды плавно круглились парусами меж четырёх огромных столпов, и два столпа наполовину спрятались за прозрачным и праздничных иконостасом. Икон-то в иконостасе тогда ещё не было и он сквозил гигантской клетью. Или строительными лесами — только «лесами» в древних деревянных цветочках и листиках: почти как в Петропавловском соборе Казани. Все иконы в советское время свезли в Казань, в музей. Зато алтарь прекрасно видно — даже ещё лучше, чем в Пасху, когда Царские врата открыты! И вот там-то как раз, во всю стену — Успение Богородицы. Христос, нагнувшийся под Своей Матерью — тихо стоящий с её душой в руке, как крохотной куколкой. И пёстрые в тени фигуры учеников вокруг: тело они видят, а душу и Её Держателя — нет! Но тот, кто смотрел на фрески, конечно, видел всё — и видимое, и невидимое. Словно великое Кольцо храма надевалось на его зрение, и зрение приобретало новые свойства:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полёт,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье…

Или это там у Пушкина сказано не про зрение, а про слух? Да какая разница! Это у нас, на Земле — «слух», «зрение»… А храм — это совсем не то. Не привычный нам мир, а Царство… которое «не от мира сего». В храме — детские рисунки этого царства. Если б дети побывали там, а потом вернулись сюда, они бы, наверно, примерно так и нарисовали всё увиденное. Цветными карандашами по белым листам стен. Поэтому я подумал, что Юле с Сашей будет вчём-то даже понятней, чем мне.

Мы, словнокаким-то магнитом притянутые, сразу подошли к правой стене. Там, как кинокадры одного сюжета, плавно разворачивалось всё оно же — Успение Пресвятой Богородицы.

— Видите, Богородица за три дня до смерти, — показал я на первый. — Ей заранее был знак. Да так, наверно, и должно быть. Видите — рука, протянутаяиз-за облака. Этот тот самый архангел Гавриил, который сказал, что у Неё родится Христос. И теперь получилось почти так же, как тогда: опять, Её позвали — Она пришла. Она заранее приготовила гроб, простилась с апостолами, потом легла и тихо «уснула»… потому и — «Успение».

Не знаю, но когда я рассказывал, мнепочему-то хотелось чуть ли не плакать от радости — от этой вот… этой вот «детской картинки». Будто уже предчувствовал что-то … непередаваемое светлое!.. там — за этой картинкой, вне пространства, вне времени… И взгляд вновь сам поднялся к сводам собора… или — выше сводов?.. если это возможно — выше… Возможно, ведь сводов-то нет: это не своды, а одно Небо. И оно цветёт для нас. Оно — белое, а не голубое… и в нём здесь есть все, кто в нём есть.

— Значит, смерти вообще нет, есть только одно успение?.. — сказал вдруг в тишине Санька, и я поразился неожиданной глубине мысли — нечаянно ли мелькнувшей или осознанной?

— А там — там везде Небо нарисовано, да? — показала Юля выше — туда, куда я смотрел.

— Небо, небо… земли здесь нет, — задумчиво проговорил я.

Распускались большими цветами нимбы, смотрели на нас из сердцевин их Носители. Тремя красными и четырьмя синими треугольными лепестками осенял нас с самой большой высоты — с центрального купола, — нимб Бога Отца; крестоцветом светлел нимб сидящего у него на коленях Бога Сына, сиял в кругеласково-белым светом голубь Святого Духа — как в игрушечном шарике, который держал в руках Сын. Огнисто алели — тоже цветами! — шестикрылые серафимы. Что-то таинственное, поистине миродержавное спало в сплетении их крыльев. Будто Космос свернулся в цветы, спрятав в них все свои секреты. В живые огненные лилии этих полусложенных крыльев.

Пёстрыйпо-детски рай, с цветочками и игрушечными деревцами, держал в себе Адама и Еву. Но… он не мог удержать их долго, они должны были его лишиться. Вот Змей уже вешает им лапшу на уши, противно и черно обвившись вокруг древа. Что-то тогда произошло! Что произошло — никто не знает, один Бог свидетель… но, конечно, не в яблоке дело. Люди стали — другими. Что-то изменилось в самой их природе, и они потеряли свой Единственный, Родной Рай… своё Небо. Надолго, но не навсегда?.. Надолго… надолго… страшно надолго!.. и кто из тех, кто это чувствует и «помнит», выдержит разлуку? Ведь роднее для тех, кто помнит — вообще ничего нет! Вот на другой стене ангел выводит их (нет, не их, не их, а нас!.. в том-то и дело!) в дверь, простую дверь, которая захлопнется за их спиной на века. Величайшая трагедия в истории человечества — в этих двух фигурках! Кто и когда расскажет о ней более подробно, чем на этой картинке? Крылья ангела закрывают уходящим дорогу обратно… Они, кажется, оглядываются, замедляют шаг — но что это может изменить после того, как всё в них самих изменилось? Потерянное, всеобщее детство… ему остались в этой жизни только памятники — только вот эти храмы. Забытая — но не до конца, — дорога… Ева плакала? Отсюда не разглядеть… Вдруг на миг мне почудилось… что это уходят Юлька с Санькой?.. только не такие как сейчас, а взрослые и потерянные… Я вздрогнул. Мне не хотелось… Но Юлька и Санька стояли рядом и так же, точно так же, как я, задирали головы. И спрашивали заинтригованно. А я рассказывал. И время в храме, под сенью этих нарисованных райских деревьев, летело стремительно.

Авсё-таки мы туда вернёмся!

— Дядя Андрей, а если собор — это как рай, то подвал — это как ад, да? Так, что ли, строили? — пришло вдруг в голову Саньке, когда мы сошли со ступенек храма. Он, видимо, имел в виду: «А если собор символизирует рай, как вы там объяснили, то…» Вход в подвал чернел тут же, сбоку, под ступенчатым спуском.

— Не знаю… — улыбнулся я. — Специально, конечно, с таким расчётом не строили, но… это ты интересно подумал!.. Рай и ад…

— А давайте спустимся — посмотрим!..

И мы спустились по ступенькам «во ад». После яркого солнца сначала всех буквально ослепила почти осязаемая чернота, так что даже на нижних ступеньках мы уже наощупь, осторожно вытягивали одну ногу, с лёгким замиранием гадая: там уже ровный пол, или всё ещё пустота? Наконец пустота вроде бы закончилась, и пол осторожно принял наши ноги. Авсё-таки мы ещё боялись споткнуться или провалиться куда-нибудь — «ещё ниже». Словно сам пол, которого не видно, разевал под нами рот. Так всегда кажется в темноте. И в неизвестности.

— Осторожно, тут яма… — сказал я: кажется, разгляделчто-то . Чёрное, неизвестной глубины. Крошечная выемка-неровность ? или тридцатиметровый колодец? Дети заглянули.

Колодец-то — вряд ли… Нет, вот в глазах, привыкших к дефициту света, чуть проясняется — и видно, что это яма. Где-то всего в полметра глубиной или чуть-чуть больше. Пол-то в подвале земляной, сухой. Мы обходим эту яму справа. Чернеет-вырисовывается впереди столб… чуть не лбом об него!.. вернее — столбы: четыре огромных, квадратных. Как наверху, в самом соборе, такого же расположения. Только потолок здесь гораздо ниже, а своды словно бы давят — тяжёлые, кряжистые, усталые. План подземелья полностью повторяет план самого собора: тот же зал, те же столпы — точная проекция! Всё продолжается вниз. Ожидаемого «лабиринта» мы здесь не нашли. Но мне, помню, пришло тогда в голову (словами Саньки навеяно?): «А что, если ад и правда — проекция всего нашего мира на огромную непостижимую глубину. Пародия на него, на его структуру и особенности — только туда не проходят любовь, свет, надежда… и детей нет в помине. А так — мир как мир!.. погружённый в темноту и безотчётный, непрекращающийся ужас. Снотворно-кошмарное искажение земной реальности, но вывернутой наизнанку». Потом пришло в голову ещё кое-что …

— Знаешь, Сань, здесьвсё-таки не похоже на ад. Здесь — всё равно собор, хоть и нижний этаж. Здесь нет в помине того, кто есть в аду — начинки ада.

Я не стал пояснять, какой начинки, чтобы Саша не узнал об этом… раньше времени.Я-то чувствовал, что у мировой темноты есть начинка, зерно, без которого она не была бы так страшна. А в соборном подвале и вправду — совсем не похоже на ад! Разве что символический.

И к тому же — в форме Креста попадал сюда свет в маленькиеокна-шахты , эти наклонные каменные стоки, только не для воды, а для дневных лучей. Одно на востоке, под алтарём, два — симметрично друг другу, на севере и юге… Все вместе — как перекладинки креста. Глаза наши начали различать их сразу, как только привыкли к темноте, а «темнота» вдруг оказалась относительной! И ни на секунду не пропадало ощущение, что мы ведь в соборе. Под собором — но всё-таки в соборе.

— Пойдёмте, что ли, наверх. Вроде, всё посмотрели… — сказал я.

Привал… Мы — за наружной стеной монастыря, устало сидим на траве на самом краю обрыва. Собор позади: верхушка купола тольковысовывается-чернеет за стеной, внутри каменного кольца. Впереди — огромная водная ширь и зелёные дали за ней: почти с птичьего полёта. Воздушный океан кружит голову. Хороши островные обрывы! Маленький козырёк меж монастырём и «пропастью» — аллейка и небольшие деревца, а за ними только воздух впереди да вода внизу.

— А что это? дорога на воде?! — удивлённо показывает Юлька, щурясь от солнца.

— Сама ты дорога! — спорит Санька: ему лишь бы спорить. Но объяснить, что это такое, он не может. А телеграфные столбы (или фонари?) вызывающе торчат из воды ровной линией — не то главный проспект Китежа, не то дорога для морских богатырей, то невидимый мост на берег.Что-то такое же таинственное и неразгаданное, как «Шествие праведных в рай» на тех фресках: спокойной вереницей, шествие не ногами, а глазами.

— Дорога, дорога!.. — подтвердил я. — Только — бывшая. Там ведь не Волга — водохранилище. До пятидесятых годов вообще была суша. И дороги, и бывшие поля ещё видно. Можно рис высаживать, как в Китае — его как раз в воде выращивают.

— А вон там растётчё-то золотистое! Ну, не рис, конечно. Так здоровско — прямо в воде. Как будто вода — не вода, а что-то … волшебное прямо. Дорога для невидимок.

Да, «не вода», правильно она заметила! Будто остров опять перестал быть островом. Будтодорога-рука протянута к нему с дальнего берега. Будто… Христос сейчас возьмёт и придёт по ней, как ходил по Тивериадскому озеру. Будто монастырёк на высоком козырьке над обрывом — и этот собор, и маяк-колокольня … все они только Его и ждут из неведомых далей. Глядят туда стенами и крестами. И жёлтые цветы на мелководье, покрывшие половину водного зеркала матовым налётом, Ему выстлали дорогу, как при Входе Господнем в Иерусалим люди стлали свои одежды. Что-то вербное чудится в них, хоть это и не верба. Что-то пасхальное играет в знойном подрагивающем воздухе, хоть сегодня и не Пасха. Или нет времени и Пасха — всегда?.. Даже и в День Успения тоже будет Пасха?..

Ко мне пришло — воспоминание о будущем. Это — когда скрещиваются перед человеком времена. Прошлое и будущее, как на Небе, исчезают и на миг становятсянастоящим, а настоящее вдруг перестаёт быть Точкой. Вместо точки внезапно (как рельсы при взблеске молнии) открывается Линия: всё видно вперёд и назад, не надо ни оглядываться, ни вглядываться… жизнь вспыхивает, освещаясь сама и освещая тебя. Но — на миг! И снова — туман, сумерки, полусон суеты… До следующего такого же «воспоминания», которое придёт, может, через годы. Все тайны жизни мигнули и снова погрузились во тьму. Но вот что удивительно: невозможно потом это — ни полностью запомнить, ни полностью забыть… Знаешь, что ты в тот мигчто-то узнал, а вот что именно — тут же забыл, и вспомнить не в твоих силах. А пародия на жизнь течёт и течёт дальше своим чередом… Не для того ли все наши паломничества и праздники, чтобы что-то вспомнить в них — какую-то главную тайну, забытую «после Адама и Евы»… вспомнить.

И есть лишь миг, чтоб узнать,

время плыть иль время ждать,

время жечь мосты и взлетать —

или время спать?..

Примечания:

(1). В его официальном житии, впервые составленном патриархом Гермогеном, говорится лишь об опале, о том, что он был выгнан царём «с бесчестием». Освидетельствование его мощей в 1889 г. показало, что он был обезглавлен — причём, особым, мучительным способом: верхняя часть головы была отделена по линии челюстей. Показательно, что смерть произошла 6 ноября 1568 г. — через два дня после его смелого выступления на суде в защиту митрополита Филиппа.

Свияжск — град XVI века, — стал островом только после постройки водохранилища в веке ХХ. Но так он таинствен, так непохож на всё окружающее, что кажется, будто островом был всегда… чуть ли не раньше, чем появилась Волга — если бы такое было возможно. Вид у него — как у сказочного кита, выплывающего из

Церквей здесь сохранилось шесть: пять монастырских и одна приходская. Ещё от нескольких, разрушенных в советское время, остались средь густой травы зубья камней и белесые курганы. Самих стен крепости 1551 года, срубленной в лесах под Угличем и сплавленной в разобранном виде, плотами, вниз по Волге на полторы тысячи вёрст… стен этих, конечно, уже нет и в помине. О твердыне времён Ивана Грозного напоминают лишь крутые, как топором обрубленные склоны Круглой горы, ставшей островом. Две с половиной версты составлял периметр великой деревянной крепости — такова и окружность нынешнего острова. Вскарабкавшись на склон и встав на его гребне, совсем нетрудно представить себя дозорным русского форпоста, зорко оглядывающим дорогу на ещё не покорённую, не взятую, грозную Казань.

Осталась лишь деревянная Троицкая церковь — ровесница давно исчезнувших стен. Она — совсем маленькая. Тополь, под которым она стоит, вымахал намного выше её. Зелёный купол почти спрятался в зелёной листве. Пристроенные позже

Когда то, за два века до неё, такую же церковь собственноручно сложил преп. Сергий Радонежский — не здесь, конечно, не на свияжской Круглой горе, а на Маковце под Радонежем. Здесь в земной жизни он никогда не был. А вот в видениях не раз являлся местным жителям перед самым основанием крепости.

Жители окрестных лесов,

Он всегда воспринимался среди населения как город двух великих святых: преподобного Сергия и святителя Германа. «Остров Сергия и Германа» — неофициально называют его иногда даже сейчас, по аналогии с Валаамом.

Преп. Сергию посвящена соседняя с Троицкой церковь — каменная, 1604 года. Внутри в ней, справа от входа, сохранилась древняя фреска: Пресвятая Троица — увеличенная копия со знаменитой рублёвской иконы, — а по бокам предстоят созерцатели Её тайны: Сергий Радонежский и Александр Свирский. В самой церкви пребывает мощами свт. Герман Казанский († 1568). Основатель Свияжского Успенского монастыря, сподвижник и преемник св. Гурия на казанской кафедре. Он же впоследствии — мужественный защитник митрополита Филиппа, священномученик, одна из жертв опричного террора(1). Мощи его, осквернённые и вывезенные в советское время в Казань, вернулись в Свияжск в 2000 г. (та их часть, которую удалось спасти). Раньше они почивали в раке в построенном ещё при его жизни Успенском храме, сейчас — в Сергиевском.

Успенский собор… Он — в соседнем монастыре, в нескольких стах метрах отсюда. Думаешь о нём — и уже

Он — самое сердце Свияжска, магнит, который притягивает за сотни километров. Он своим существованием наполняет здесь смыслом всё. Он хранит в своих недрах фрески XVI века, фрески «не от мира сего», свидетельство о Царстве.

Доводилось мне водить в Свияжск экскурсии с детьми — и одну такую поездку я сейчас вспоминаю… Хотя, может, и не одну — просто из многих в памяти

* * *

Старые, белённые сверху камни, похожие страшной неровностью своих углов на обгрызенные детьми кубики сахара, непонятно как — чудо

Купол

И весь

— А… как он называется?

— Успенский.

— А почему так называется?

— Успение — это смерть. Точнее, смерть, которой нет. Успение Божьей Матери — очень большой церковный праздник: «Богородичная Пасха» — его ещё называют в народе. Когда Богородица умерла, Её Сын — Иисус Христос — вознёс Её на Небо к Своему престолу. С тех пор Она и стала — Царица Небесная, вы, наверно, слышали, что Её так называют. Пасха — это победа над смертью, и Успение тоже — победа над смертью. Жизнь вечная.

— Где, на небе — вечная жизнь?

— Да, на небе… и небо там нарисовано внутри, на всех стенах. И сам сюжет Успения Богородицы, и много чего ещё. Нигде больше такого не увидите! Фресок шестнадцатого века — их ведь

— А в чём?..

И очутились мы внутри, и фрески — над нами. Ребята невольно задрали головы — как и берёзки, и жёлтенькие

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полёт,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье…

Или это там у Пушкина сказано не про зрение, а про слух? Да какая разница! Это у нас, на Земле — «слух», «зрение»… А храм — это совсем не то. Не привычный нам мир, а Царство… которое «не от мира сего». В храме — детские рисунки этого царства. Если б дети побывали там, а потом вернулись сюда, они бы, наверно, примерно так и нарисовали всё увиденное. Цветными карандашами по белым листам стен. Поэтому я подумал, что Юле с Сашей будет в

Мы, словно

— Видите, Богородица за три дня до смерти, — показал я на первый. — Ей заранее был знак. Да так, наверно, и должно быть. Видите — рука, протянутая

Не знаю, но когда я рассказывал, мне

— Значит, смерти вообще нет, есть только одно успение?.. — сказал вдруг в тишине Санька, и я поразился неожиданной глубине мысли — нечаянно ли мелькнувшей или осознанной?

— А там — там везде Небо нарисовано, да? — показала Юля выше — туда, куда я смотрел.

— Небо, небо… земли здесь нет, — задумчиво проговорил я.

Распускались большими цветами нимбы, смотрели на нас из сердцевин их Носители. Тремя красными и четырьмя синими треугольными лепестками осенял нас с самой большой высоты — с центрального купола, — нимб Бога Отца; крестоцветом светлел нимб сидящего у него на коленях Бога Сына, сиял в круге

Пёстрый

А

— Дядя Андрей, а если собор — это как рай, то подвал — это как ад, да? Так, что ли, строили? — пришло вдруг в голову Саньке, когда мы сошли со ступенек храма. Он, видимо, имел в виду: «А если собор символизирует рай, как вы там объяснили, то…» Вход в подвал чернел тут же, сбоку, под ступенчатым спуском.

— Не знаю… — улыбнулся я. — Специально, конечно, с таким расчётом не строили, но… это ты интересно подумал!.. Рай и ад…

— А давайте спустимся — посмотрим!..

И мы спустились по ступенькам «во ад». После яркого солнца сначала всех буквально ослепила почти осязаемая чернота, так что даже на нижних ступеньках мы уже наощупь, осторожно вытягивали одну ногу, с лёгким замиранием гадая: там уже ровный пол, или всё ещё пустота? Наконец пустота вроде бы закончилась, и пол осторожно принял наши ноги. А

— Осторожно, тут яма… — сказал я: кажется, разглядел

— Знаешь, Сань, здесь

Я не стал пояснять, какой начинки, чтобы Саша не узнал об этом… раньше времени.

И к тому же — в форме Креста попадал сюда свет в маленькие

— Пойдёмте, что ли, наверх. Вроде, всё посмотрели… — сказал я.

Привал… Мы — за наружной стеной монастыря, устало сидим на траве на самом краю обрыва. Собор позади: верхушка купола только

— А что это? дорога на воде?! — удивлённо показывает Юлька, щурясь от солнца.

— Сама ты дорога! — спорит Санька: ему лишь бы спорить. Но объяснить, что это такое, он не может. А телеграфные столбы (или фонари?) вызывающе торчат из воды ровной линией — не то главный проспект Китежа, не то дорога для морских богатырей, то невидимый мост на берег.

— Дорога, дорога!.. — подтвердил я. — Только — бывшая. Там ведь не Волга — водохранилище. До пятидесятых годов вообще была суша. И дороги, и бывшие поля ещё видно. Можно рис высаживать, как в Китае — его как раз в воде выращивают.

— А вон там растёт

Да, «не вода», правильно она заметила! Будто остров опять перестал быть островом. Будто

Ко мне пришло — воспоминание о будущем. Это — когда скрещиваются перед человеком времена. Прошлое и будущее, как на Небе, исчезают и на миг становятсянастоящим, а настоящее вдруг перестаёт быть Точкой. Вместо точки внезапно (как рельсы при взблеске молнии) открывается Линия: всё видно вперёд и назад, не надо ни оглядываться, ни вглядываться… жизнь вспыхивает, освещаясь сама и освещая тебя. Но — на миг! И снова — туман, сумерки, полусон суеты… До следующего такого же «воспоминания», которое придёт, может, через годы. Все тайны жизни мигнули и снова погрузились во тьму. Но вот что удивительно: невозможно потом это — ни полностью запомнить, ни полностью забыть… Знаешь, что ты в тот миг

И есть лишь миг, чтоб узнать,

время плыть иль время ждать,

время жечь мосты и взлетать —

или время спать?..

Примечания:

(1). В его официальном житии, впервые составленном патриархом Гермогеном, говорится лишь об опале, о том, что он был выгнан царём «с бесчестием». Освидетельствование его мощей в 1889 г. показало, что он был обезглавлен — причём, особым, мучительным способом: верхняя часть головы была отделена по линии челюстей. Показательно, что смерть произошла 6 ноября 1568 г. — через два дня после его смелого выступления на суде в защиту митрополита Филиппа.